보안 공백에 실망한 소비자들, 지금 우리가 해야 할 일

📌 요즘 뜨거운 이슈, SKT 유심 해킹 사건이 뭐길래?

2025년 4월, SK텔레콤이 전 세계 통신사 역사상 최악의 해킹 사태에 직면했습니다.

HSS 서버(가입자 인증 핵심 시스템)가 해킹되며, IMSI, 유심 키 등 민감한 인증정보가 유출된 것으로 보입니다. 이로 인해 수많은 가입자가 유심칩 교체를 위해 대리점 앞에 줄을 서는 진풍경이 벌어졌죠.

"유심을 바꿔도 소용없다?" – 보안 전문가들의 우려는 현실이 되고 있습니다.

🔍 왜 유심칩 교체가 ‘무용지물’이란 말이 나올까?

해킹된 건 단순한 유심 정보가 아니다

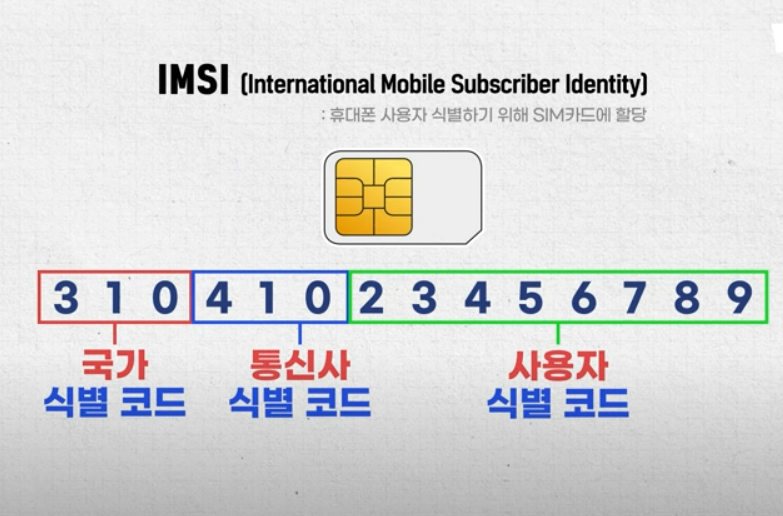

이번에 뚫린 곳은 단순한 고객 정보 저장소가 아니라, 가입자 인증의 심장부인 HSS 서버입니다.

- IMSI (국가, 통신사, 가입자 식별번호)

- 유심 키 (인증 정보 매칭을 위한 보안 키)

이 두 정보가 유출되면, 유심을 새로 발급받아도 기존 정보를 도용한 복제폰 생성이 가능해집니다.

SKT는 이번 사태에서 270만 쪽 분량 '9.7Gb' 데이터가 유출 됐다는 정황이 나오고 있습니다.

🔐 유심 보호, 지금 당장 필요한 이유

1. 유심 보호 서비스에 꼭 가입해야 할까?

SKT는 “유심 보호 서비스 가입자에 한해 보상하겠다”는 공지를 내걸었습니다.

즉, 가입하지 않으면 향후 피해 발생 시 보상 책임을 회피할 수도 있는 여지가 있는 것이죠.

유심보호서비스에 가입이라도 해야 추후 피해 발생 시, 법적 대응이 가능하기에 꼭! 가입을 해야만 합니다.

👉 지금 할 일

- 유심 보호 서비스 즉시 가입

- 유심칩 교체 시, 대리점 방문 전 예약 또는 고객센터 확인

- 문자, 통화 내역 백업 및 서버 저장 여부 확인

📞 "에이닷" 통화 녹음 서비스도 위험하다?

SKT의 인기 서비스였던 "에이닷" 통화 녹음 기능은 음성 데이터를 단말기가 아닌 SKT 서버에 저장합니다.

즉, 해커가 서버 접근에 성공하면 기존 통화 녹음까지 다운로드 가능하다는 우려가 나옵니다.

특히 정부 고위 관계자, 기업 사용자들이 이 서비스를 사용했을 경우, 보안 이슈는 매우 민감해질 수밖에 없습니다.

📉 SKT는 왜 이렇게 허술했을까?

- SKT는 보안 예산을 통신 3사 중 가장 적게 투자

- 국제 보안 업체 '트렌드 마이크로'로부터 사전 경고까지 받았지만 조치 미흡

- 통신업 과점 상태에서 기존 사업에 대한 투자 감소, AI 등 신사업으로 자원 이동

정보 보호 투자 비교표(2024년 기준)

| 항목 | SK텔레콤 | KT | LG U+ |

| 정보 보호 투자액 (2024년) | 600억 원 | 1,218억 원 | 632억 원 |

| 2022년 대비 증감률 | -4% | +19% | +116% |

| 가입자 1명 당 정보 보호 금액 | 약 2,400원 | 약 6,700원 | 약 4,000원 |

위 그림과 SKT의 이번 대응을 보면 확연히 차이가 있다는 것을 알 수 있습니다.

결국, “예방 가능했던 참사”라는 비판이 나오는 이유입니다.

⚖️ 책임은 어떻게 물을 수 있을까?

한국에서는 개인정보 유출에 따른 과징금이 비교적 낮고, 집단소송이 어렵습니다.

- KT : 870만 명 유출에도 과징금 약 15억

- LG U+ : 30만 건 유출 → 과징금 68억

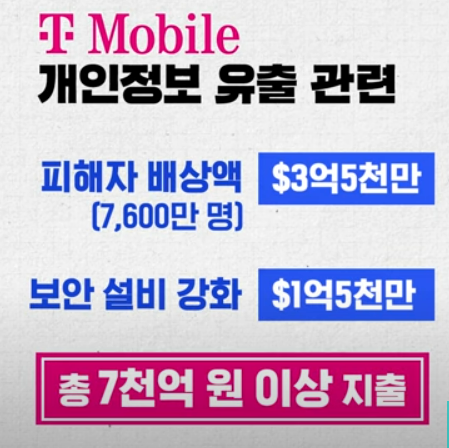

- 미국 T-Mobile : 7,600만 명 유출 → 소비자 보상 + 보안 재투자 등 총 7천억 원 규모

개인정보 유출 및 과징금 비교표

| 국가 | 통신사 | 개인정보 유출 건 | 과징금 |

| 미국 | T-Mobile | 2018~2023년 간 5건 | 430억 원 ($3,500만) |

| 미국 | AT&T | 2023년 890만 명 | 175억 원 ($1,300만) |

| 한국 | KT | 2012년 870만 명 2014년 980만 명 |

총 15.7억 원 |

| 한국 | LG U+ | 2023년 30만 명 | 68억 원 |

미국은 로비를 통해 과징금을 깎은 금액이 비교표에 나온 금액이다. 현재도 우리나라에서는 대기업이 망하면 안 된다는 정서가 있기에 이번 SKT 사태에 대한 과징금도 그리 많지는 않을 거라 생각됩니다.

KT 기준으로 보면 SKT는 정보 보호 투자액을 600억원 사용했습니다. LG 유플러스 과징금 68억 원이었으니, 남는 600억 원에서 과징금이 나와도 SKT 입장에서는 남는 장사라 할 수 있습니다.

미국의 '집단소송 제도'의 특징은 별도 참여 의사 밝히지 않아도 자동으로 소송에 포함됩니다. 우리 나라는 미국과 달리 소송에 참여해야만 배상을 받을 수 있습니다.

한국식 집단소송의 한계

- 참여해야만 배상 대상

- 실제 참여율 1% 미만

- 대기업에 배상 책임 없음 판결도 빈번

미국과는 다르게 우리 나라에서는 배상에 책임이 통신사에 없다는 결과로 나왔습니다. KT의 2012년과 2017년의 개인정보 유출건에 대해서 "KT에 배상 책임이 없다!"로 대법원에서 판결이 나왔습니다. 대기업들은 장사하기 좋은 나라임에는 분명합니다.

만약 배상 책임에 대해서 개인당 10만 원만 나와도 이번 사태로 SKT는 2조 이상의 배상 책임을 물게 되는 것입니다.

🛡️ 소비자가 할 수 있는 실질적인 대처법

행동 이유

| 유심 보호 서비스 가입 | 향후 보상 대응에 필요한 증빙 |

| 유심칩 교체 | 해킹된 인증 정보와의 분리 |

| 중요 통화 서버 저장 여부 점검 | 에이닷 서비스 이용자 주의 |

| 2차 인증 강화 및 이중 보안 설정 | 클라우드, 금융 앱 등 보호 |

| 통신사 변경 고려 | 현재까지 SKT만 대규모 해킹 피해 발생 |

🔚 소비자는 죄가 없다. 그러나 보호는 ‘자기 책임’

SKT의 대응이 아쉽고 제도적 허점도 명확하지만, 피해는 결국 소비자의 몫이 됩니다.

그렇기 때문에 지금이라도 아래 조치를 취하는 것이 유일한 대응책일 수 있습니다.

- 유심 보호 서비스 가입하기

- 내 정보가 어디에 저장되고 있는지 확인하기

- 통신사를 맹신하지 않기

글을 마치며

이번 SKT 유심 해킹 사태는 단순한 기술적 사고가 아닌, 소비자 신뢰와 보안 시스템 전반에 대한 경고 신호입니다. 이제는 기업의 책임 있는 대응뿐 아니라, 소비자 스스로도 보안 수칙을 점검하고 대응력을 키워야 할 때입니다. 대비는 선택이 아닌 필수입니다.